On parle souvent de la musique comme d’un art.

Parfois comme d’un langage.

Plus rarement comme d’un outil.

Mais presque jamais comme d’une technologie vivante.

Et pourtant, c’est peut-être ce qu’elle est de plus fondamentalement.

Une technologie — non pas au sens informatique ou numérique — mais au sens originel du mot : un système d’interaction, un prolongement de la conscience, un artefact qui transforme notre rapport au monde, à l’autre, à soi.

Et quand on cesse de voir la musique comme un objet extérieur, une forme de “culture” ou un “contenu”, et qu’on commence à l’observer depuis l’intérieur du corps, depuis l’espace sensoriel et émotionnel, alors tout bascule.

La musique ne devient pas simplement “importante”.

Elle devient organique.

Intégrée.

Essentielle.

Technologie ? Vraiment ?

Oui. Parce qu’une technologie, ce n’est pas un circuit imprimé.

C’est un système structuré qui permet d’agir sur le réel, de transformer une perception, d’élargir un champ d’action ou de compréhension.

La musique répond exactement à cette définition.

- Elle modifie l’état émotionnel d’un corps.

- Elle synchronise les rythmes biologiques.

- Elle structure l’espace mental.

- Elle active des zones du cerveau liées à la mémoire, au langage, à l’imagination.

- Elle agit sur la posture, la respiration, l’attention, le système nerveux autonome.

Et tout ça sans interface matérielle, sans apprentissage explicite, sans traitement logiciel.

Elle agit directement sur l’infrastructure du vivant.

Corps, son et résonance : ce que la musique déclenche

On connaît tous cette sensation étrange :

- Les poils qui se dressent.

- Les larmes qui montent sans prévenir.

- Une tension dans la gorge.

- Un besoin de bouger, de respirer autrement.

- Le cœur qui se cale sur un rythme.

- Une chaleur intérieure.

Tout ça, ce sont des réponses physiologiques à un signal sonore structuré.

Ce n’est pas “juste de l’émotion”.

C’est un corps en train de réagir chimiquement, électriquement, rythmiquement à une information sensorielle.

Et plus on affine l’écoute, plus on s’aperçoit que ces réactions ne sont pas des à-côtés.

Elles font partie de la musique.

Le son est un toucher à distance

On pense souvent à l’ouïe comme un sens “à part”, cérébral, abstrait.

Mais en réalité, le son est une vibration.

Il touche. Littéralement.

- Les infrabasses traversent les organes.

- Les hautes fréquences grattent les tympans.

- Une impulsion percussive déclenche un micro réflexe.

- Une texture complexe fait frissonner la peau.

Le son est une forme de tactilité invisible.

Et donc, la musique devient une chorégraphie de micro-contacts.

Composer, c’est alors toucher le corps de l’auditeur à distance.

Pas en métaphore.

En physique.

Musique et système nerveux : une interaction profonde

Le système nerveux autonome (SNA), responsable des réactions inconscientes du corps (battements cardiaques, respiration, digestion…) est extrêmement sensible au son.

- Certains types de fréquences induisent un ralentissement cardiaque (effet parasympathique).

- D’autres provoquent une activation du système d’alerte (effet sympathique).

- Des modulations continues calment le système limbique.

- Des ruptures brutales activent l’axe du stress.

Et tout cela sans avoir besoin de penser, de comprendre, ou d’aimer la musique entendue.

Ce sont des circuits biologiques anciens qui réagissent.

Autrement dit : le son court-circuite le mental.

Il parle directement au vivant.

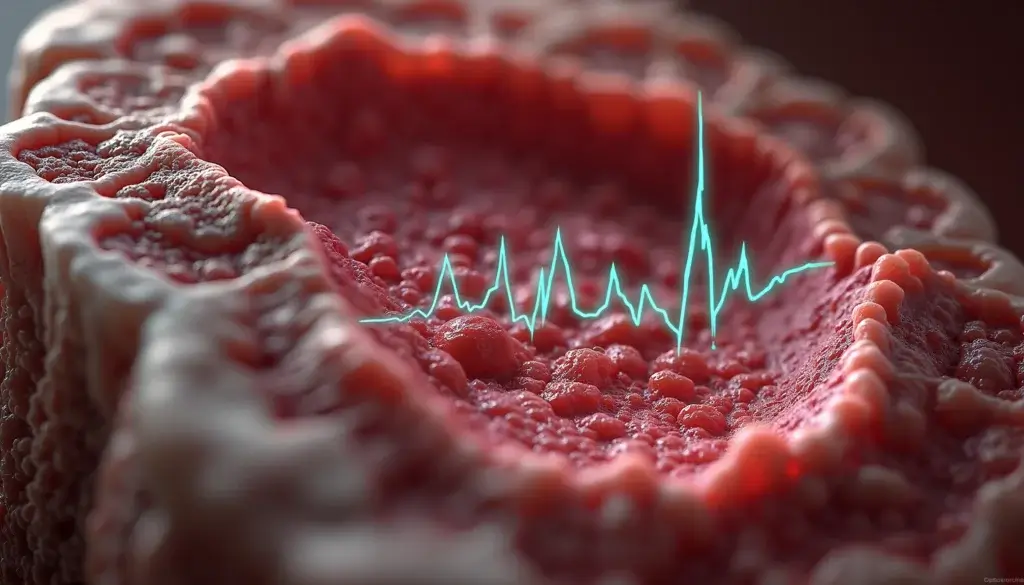

Musique, mouvement, organisation du vivant

Le vivant est rythme.

- Le cœur bat.

- Le souffle pulse.

- Les ondes cérébrales oscillent.

- Les cycles hormonaux s’enroulent.

- Les cellules vibrent.

La musique est l’une des seules expériences humaines capables d’entrer en résonance avec ces rythmes.

Ce n’est pas une analogie poétique.

C’est un dialogue de structures temporelles.

Et dans certaines conditions, ce dialogue peut :

- réorganiser une fatigue, un chaos intérieur, une agitation mentale,

- stimuler une capacité motrice,

- restaurer une stabilité émotionnelle.

C’est pour cela qu’elle est utilisée en thérapie, en neurologie, en accompagnement sensoriel.

Et c’est aussi ce qui fait qu’un simple morceau peut parfois nous ramener à nous comme aucune parole ne le pourrait.

Une technologie pré-linguistique

La musique précède le langage articulé, dans l’évolution comme dans le développement d’un être humain.

Un bébé réagit à l’intonation, à la prosodie, au timbre… bien avant de comprendre le sens des mots.

La musique, c’est un langage pré-verbal, pré-conceptuel, mais hautement structuré.

Et dans un monde saturé de concepts, de textes, d’analyses, elle reste l’un des rares moyens de communication directement sensible.

Une technologie archaïque, mais hautement sophistiquée.

L’émotion musicale n’est pas un effet secondaire

Souvent, on pense que l’émotion est une conséquence :

- “Ce morceau m’émeut car il me rappelle un souvenir.”

- “Cette chanson est triste parce que la mélodie descendante est mineure.”

- “Ce beat me motive car il est rapide.”

Mais l’émotion n’est pas une conséquence.

Elle est une activation corporelle.

La musique ne provoque pas une émotion “dans la tête”.

Elle déclenche une réponse physiologique qui EST l’émotion.

Et cette réponse est :

- locale (tension musculaire, rythme cardiaque),

- globale (modification de l’état attentionnel),

- interprétée ensuite comme “tristesse”, “joie”, “nostalgie”…

Ce n’est pas une illustration.

C’est une expérience incarnée.

Ce que ça change pour les compositeurs, les producteurs, les auditeurs

Composer devient alors un acte de modulation corporelle.

Produire, c’est sculpter une expérience physique.

Et écouter, c’est :

- s’ouvrir à une activation intérieure,

- laisser le corps traduire ce qu’il perçoit en émotion,

- accepter de ne pas toujours “savoir pourquoi” quelque chose nous touche,

- mais reconnaître que ça agit.

En studio : quand la prise devient une interface vivante

Il arrive qu’un artiste cherche une “bonne prise”.

Mais parfois, la bonne prise est techniquement moyenne… et pourtant, elle traverse.

Pourquoi ?

Parce que l’énergie du corps est présente dans la voix, dans le souffle, dans l’instabilité.

Et souvent, c’est ça qu’on garde.

Parce que c’est ça qui fait corps avec l’auditeur.

On oublie parfois, dans la chasse à la perfection sonore, que ce qui reste… c’est le vivant.

Une technologie sans mode d’emploi

La musique n’a pas besoin d’être comprise pour fonctionner.

Elle agit :

- en dehors du langage,

- en dehors de la culture,

- en dehors de la logique.

Et cette forme d’action directe, intime, impossible à simuler entièrement, est précisément ce qui la rend si puissante — et si irremplaçable.

Elle est intraduisible, mais elle dit tout.

Elle est immatérielle, mais elle imprime dans la chair.

Elle est invisible, mais elle réorganise ce que nous sommes.

Croisements transdisciplinaires possibles

En neurobiologie :

- Études sur les effets du rythme sur le cortex moteur.

- Synchronisation des oscillations neuronales via stimuli auditifs.

En cognition musicale :

- Théories de l’embodiment : la musique est comprise par le mouvement intérieur.

- Théorie des affordances sonores : le son invite à une réponse corporelle.

En philosophie :

- La musique comme langage de l’inconscient (Adorno, Deleuze).

- L’écoute comme acte de présence pure (Nancy).

Et aujourd’hui, dans un monde ultra technologique ?

La musique reste une des rares expériences non codées, non productives, non mesurables.

Elle échappe à l’IA (pour l’instant), non pas parce qu’elle est complexe…

Mais parce qu’elle est vivante.

Elle n’est pas qu’un ensemble de règles musicales.

Elle est une technologie du sensible.

Une technologie de transformation.

Une interface d’accès à une part de nous-mêmes que rien d’autre ne permet d’activer.

Une technologie à pratiquer, pas à consommer

On parle souvent de musique comme d’un contenu.

Mais la musique est une pratique.

Une relation.

Un échange.

Et cette relation, quand elle est nourrie :

- affine l’écoute,

- développe l’attention,

- renforce le lien corps–esprit,

- reconnecte aux autres par le sensible.

En ce sens, elle n’est pas une distraction.

Elle est un soin.

Un outil de présence.

Un geste qui remet du vivant dans l’oreille, dans la main, dans la tête.